绘画是一条艰苦的历程

自述与感想

- 期刊与书籍

- 《艺坛》第13期

- 21至29页

- 1969.4

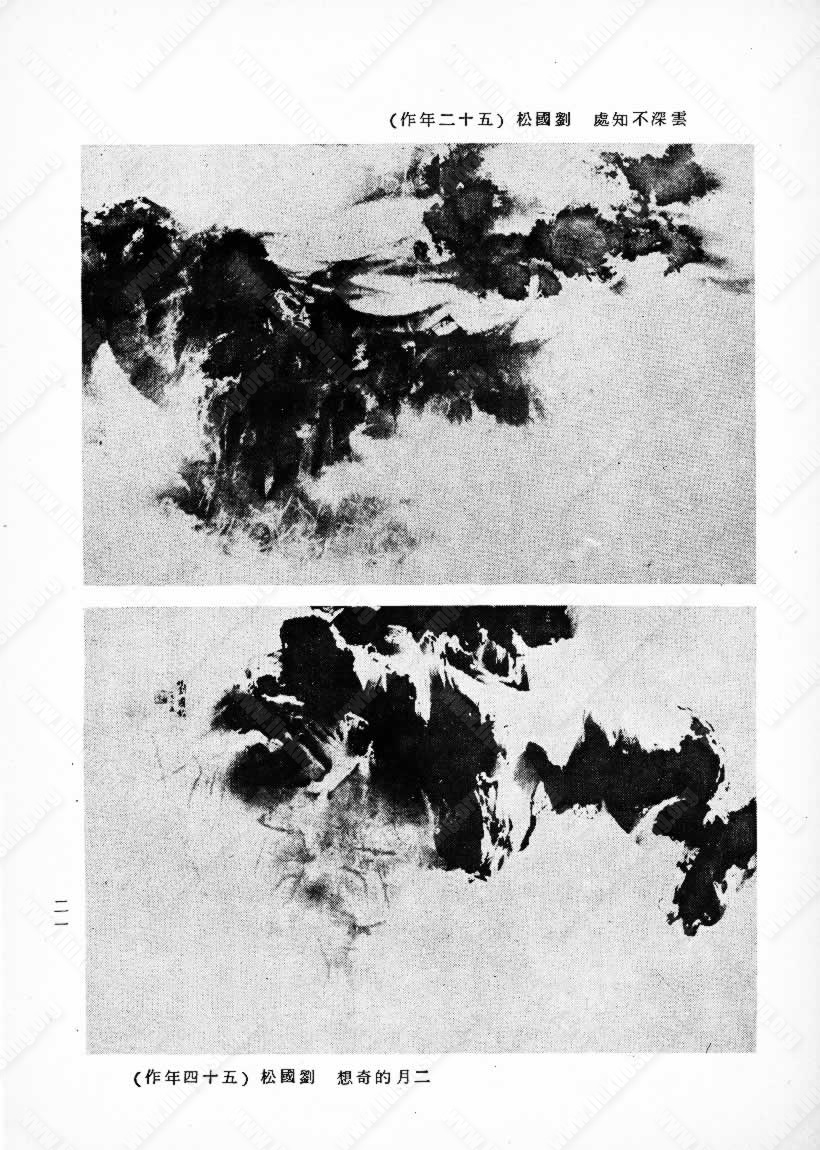

- 刘国松

法国有本叫做「LEONARDO」的国际性的艺术杂志,是一九六八年一月创刊的。三个月后,我收到一本创刊号,并且要我写篇自述性的文章,来谈谈我自己创造的过程与困难,可是由于我不谙法文,又难找 一位法文好的朋友为我翻译。虽然后来知道英文也可以,但由于国外安排的个人画展接连不断,必需不停地努力作画,于是一拖到拖今天还未动笔,现在,却经不住「艺坛」发行人姚梦谷先生的催促,只得暂停下画笔来,说说我从事绘画的经过与感想了。

绘画是一个非常艰苦的历程,那是需要不断努力。坚强的毅力,超群的思想,远大的眼光,伟大的抱负以及过人的才智。任何一个成功的艺术家,没有不具备这些条件的。因此,自从我十四岁开始正式画画以来,越画越觉得困难,越画越觉得这条路的艰苦。

过去,我总觉得明清以来抄袭摸仿之风太盛,没有出过多少有创造性的画家,又怪当今做父母的不鼓励自己的子女从事艺术工作。以致艺术水平低落。可是现在呢?我的想法却多少有些改变。当我在欧游归国之后,我发誓不再劝靑年入从事艺术工作。因为我明白了。一个眞正热爱艺术,才智过人的青年,你不鼓励他,甚至还阻止他从事艺术工作,他仍然会坚持走上这条路的。他对自己具有无比的信心,也必忠于他所从事的工作。否则,就是受人鼓励勉强走上去,也只好东抄抄克兰因,西抄抄盖俄(Winfred Gaul),对社会又有何益呢?

我自小就不是一个富有的孩子,当我六岁的时候,父母就为了抵抗日本人的侵略战死在沙场,母亲带着我兄妺二人过着流浪的生活。我上山砍过柴,母亲做过工,吃过盐水泡发了霉结成块的米饭,冻着睡不着母子三人抱着默默流泪。也许就是这种生活把我锻炼成一个不怕困苦的坚强个性;也许就因为这样,让我觉得世上没有甚么可怕而大不了的事情。任何外来的打击,对我来说,都是不足轻重的。我坚信一个原则:一分耕耘必有一分收获。只有眞正的学术才是永远不能被打倒或抹煞的。

我由小学开始就热爱两门功课。一是图画,一是国文,我喜欢画画,同时也爱看书,记得在四年级时画的画就被老师拿到五六年级的班上去给他们看。五年级时我的一篇「流亡五年」在湖南祁阳梧溪日报上刊出之后,赢得了不少人的眼泪与同情的信函。这两条平行的志趣一直维持到我进入师大艺术系才有所消长。在这之前上,我是以真名与鲁亭、尔眉、意清的笔名发表我的文章,我发表过的第一首新诗,是高中一年级时写的「哥儿们」,在自由中国杂志上刊出。中学生杂志上也常有我的散文。到高二下学期期考前不久,我才决定专攻绘画的,于是高三没读就以同等学历考进了师大艺术系,正式开始了艺术的旅程。在二年级以前还念念不忘地写新诗,与当时旁系同学陈慧与童山合编了一份「细流」诗刊,那时台大的诗人余光中的「蓝色的羽毛」还未出版。现在说来已是很远很远的了,恐怕很少有人知道我曾经也想做个所谓的「新诗人」吧。后来,我专心一意地画画之后,虽然也常常读读别人的诗,但由于自己不再写作,所以有友人谈论新诗时,我从来也不插嘴以表示自己很懂,就是有入问起我时,我也从不对任何新诗人妄加批评。我之所以这样作,一来我了解创作者的辛苦,不能用一句话就把人家的辛苦给否定了;二来我不断地提醒自己,不太了解的事情不要信口雌黄,以作到作者的尊重与对艺术的「诚」。可是相反地,我却看到一些所谓的「现代诗人」,对自己并不甚了解的绘画,却侈谈高下优劣,胡捧乱骂,以造成文艺界的恶势力,实在使人啼笑皆非。

胜利的第二年,我十四岁,读初中二年级,那时每天上学时都经过两家裱画店。放学时,我总是在这两家裱画店花去很多时间,看那墙上经常更换的画。日子久了,其中一家的老板就开始找我说话,问这问那的,后来知道我家境贫穷,喜画而无力学,于是他就给了我大批的零碎纸张及旧笔,我画了就拿给他看,他给予我不少指点,也不断地供我纸张笔墨。我记得二年级那个暑假,我就像发了狂似的每天画,有时那老板认为我画的较好者,他就留下了,也有时拿给他的画家主顾们看。就因为此,后来我到了南京国民革命军遗族学校謮三下时,就开始 被师长们称作小画家了,我的许多画都被学校拿去裱好,挂在校长 蒋公与主席校董蒋夫人的休息室里,其他如贵宾室,会客室中也都挂的有。

到了艺术系二年级后的暑假,我开始对西洋绘画发生了浓厚的兴趣,同时觉得中国绘画巳缺乏活力,要想使其恢复活力,必须注入新的养份或新的血液,于是我开始读些美术史与艺术理论的书籍,同时开始全心全意地从事西洋绘画的硏究。由于我每年只靠极少的抚恤金来买颜料用具,我又不愿把时间浪费在家敎或替人作广吿上,所以画不起油画,(油画箱都是朱德群老师送我的),只有画水彩。也就因为此,在毕业之前的画展中,获得了水彩画的第一奖,同时又得到国画的第三,最后并以笫一名由师范大学艺术系毕业。那时,我除了没有时间也没有那种习惯往敎授家跑和不懂奉承人之外,我可称得上是一个好学生了。只有少数几位老师在背后说我有些骄傲而巳。

当我生平第一次一下子领到两个月薪水时,我几乎全部买了油画颜料,从此又放下了水彩猛画油画了。

毕业后的第二年,与同班的其他三位同学,在母校的敎室里举行过一次四人联合画展,随后即是「五月画会」的创立,那是民国四十五年的事。四十六年五月展出第一届,至今已有十三年的歴史了。

那时我们成立五月画会有几个理由与目的的。其中最主要的一点,是因见当时艺术界的死气沉沉,毫无生气可言,而我们又是刚刚由学校毕业,生气勃勃,充满理想,那里忍受得了那种凝滞的气氛,于是想藉我们率直而锐利的「感受性」 和大胆而泼辣的「表现力」,以及蓬蓬勃勃的活力与朝气,来剌激一下那消沉的艺坛,稍事振作,使封冻已久的创造力起死回生。这点,我们已达到了某种程度的带头作用,东方画会、现代版画会等的相继成立,在近十年来的中国艺坛,掀起了一次对西洋近代绘画研究的高潮。因而也引进了一些新的观念,新的理论,新的技巧以及新的营养。同时也使得见识不广的靑年学子,误把这种学习的过程,当作了创作,当作了目的,以至紧追西洋流行的画派不舍,进而不能自拔,自认是有「现代感」的现代人,他们所画的才是「现代画」呢。这种错误观念的造成,我们也不能不负一些责任的。因为最初,我们就是以模仿西洋近代画派如野兽派、表现派、立体派、超现实派等等开始的。那时由于我们见识的不广,学识的浅薄,总以为模仿了一种西洋旣有的,而国内还无人尝试过的所谓的「新」风格,就自认为自己思想比别人新,比别人具有现代感,目空一切,骂传统的中国画家不求长进,不知创造为何物。这样在无知与浅薄中我们过了五年,到了四十八年第三届五月画展之后,我才开始觉悟到这样一味地模仿西洋新运动,新派别,并不是一条正确的道路,于是我反省再反省,考虑再考虑,那正是我离开了台北的热闹圈子而南下到成功大学作助教的时侯,那里的宁静与孤独,给了我一个沉思静想的大好机会,我渐渐觉得民族风格的重要,任何一位有创造性的画家都离不开他自己的传统,也无需特别排斥。这是我绘画思想的转戾点,也是浪子回头的一年。

那时,我确信民族性的表现在于精神,而不在于材料工具,在表觋风格上,我欲将停滞不前的中国传统绘画向前推展并发扬光大。所以我利用西洋绘画的材料在油画布上来表现水墨泼洒的趣味,我就这样地画了两年,也画了不少这类风格的大画。也就在这时候,我把我的想法吿诉了五月画会中一个亲密的画友,起先他还与我辩论,经过三个晚上的交谈后,他于是接受了的思想。将当时正拿着一本菲律宾画家骚贝尔(Fernando Zobel) 的画集,模仿着画那种放射性的画完全丢掉,开始在油布上画水墨画了,开始时模仿宋代的山水画并加以抽象之,效果很好,我也就因为又有一位画友与我一起向我的理想迈进,同时怕他会以为我外面说他是受我的影响,所以我处处捧他,谁知他的自卑感作祟,从此却在背后暗地里坡坏我。随后做出许许多多不可吿人的不仁不义的事情来。实在叫人痛心由于我在建筑系敎书的关系,朋友中有许多建筑敎授与建筑师,有一次,他们在讨论中国新建筑的诸多问题,我在一边旁听,其中有一项观点对我的启示很大。他们认为在建筑上,无论运用任何材料,都应该将该材料的特性发挥到最高限度,不可用一种材料去代替并表现另一种材料的特栍,否则,就是作伪,就是欺骗,他们说,譬如在目前所建造的古典式建筑上,用水泥做一些假木造斗拱,更有在公园里用水泥做成竹桥,上面并涂以竹子的靑绿颜色,远看还为是竹桥,近看全是伪装。这也难怪台湾的水泥生意如此的兴隆了。

这个观念,不但可以用在建筑上,同时也可以用在所有的艺术上,于是我不断地反问自已:「你是否也犯了同等的错误?用油画来表示水墨的趣味,这不也是在作伪,在欺骗吗?你要把水墨画的领域拓广,想把水墨的表现发扬光大,为何不直接用纸墨而偏要采用时髦的油画材料呢?」我就在这檨的反问下,毅然决定地放弃了油画,再拿起了纸墨。这已是民国五十年底的事了。

这一改变,不是一件容易的事,将驾御已经非常纯熟的油画放弃,又拿起已经完全丢了七年之久的纸墨,还要在这纸墨之中建立起一个眞正属于自已的新形势,新风格是件多么困难的事啊!我整整花去了两年多时间,去尝试,去摸索,为了想创造一种新的面目达到一些新的感觉,找寻点新的材料,我跑过多少台北的纸行,找到多少不同类型的纸张,反复地试验,不停地探索。这日子在我的绘画过程中是最苦的,也是最难过的。

另一方面,在生活上亦遭到同样的境遇。除了第一届五月画展时,教育部长买过我一张画以示鼓励之外,一直展出到第七届时没卖过一幅画,但每年花在画上的钱却不在少数。五十年结婚后,妻与我两人的收入不够生活之需,但妻绝不肯让我去向朋友或学校借贷。他说我们不能靠借贷过日子的。于是她自动出差(过去不愿去的地方也自动去了),节省下来的出差费,补贴家用。而我呢?却靠赚些稿费来养画。第一个小孩诞生之后,这种情形就更加严重了,我们生活再苦却从来向任何哭过穷,朋友们来时仍然尽我们的能力招待他们。那时妻也会劝我收几个学生,但我却宁可多看点书赚点稿费,而不愿把时间浪费在小孩子身上。更使我安慰的是,妻从未要求过我去画点广吿或讨人喜欢而又容易卖的画,否则,我会吿诉她,我绝对不贱卖我的艺术生命,更不侮辱艺术的尊严。一个真正忠于艺术的画家,在同一个时期是绝不画第二种不同风格的画的,他在艺术研究的过程中,不同时期有不同的思想,但不会在同一时期有多种不同的绘画思想。否则,他就是根本没有思想(没有一种思想是属于他自已的)。对艺术不諴,绘画谨是他为了达到利与名的工具和手段而已。

严格地说起来,我虽然从十四岁开始画国画,十九岁进入师大艺卫系,但眞正艺术生命的开始,还是民国五十二年我三十一岁的时侯。那年我才眞正地找到了我自已逐渐地形成了我自已的风格,自已的面貌。经过了那段临产前的痛苦之后,我获得艺术的新生命,当时眼看着逐渐显现的新风格,那喜侻是难以形容的,只有有过这种经验或抱着刚出世的儿子的母亲才能体得出吧。

接着,五十三年在省立博物馆所举行的第八届五月画展的第一天,我开始卖出了第一幅画了,没想到画展结束时竟卖出三幅之多,卖画并非是画家的目的,但是没有一个画家不希望他的作品被人欣赏,被人赞美的。如何才能证明人家的赞美是发自内心,欣赏是出于眞实的呢?那就是一个陌生人肯拿出钱来收购你的作品。因此,当那立哥伦比亚大学的敎授第一个对我说他要买我的一幅画时,我真感动得几乎流出眼泪来,我眞想把那画送给这第一位的知音。因为他所欣赏的,并不是其他大画家们的影子,而眞正自已所创作出的新绘画。我之所以称其为「新 绘画」,不仅是说明过去没有画家画过我这样的画,而且在过去的类型中还找不到一个适当的位置来归纳我的画。因此,国画家说我的画是西洋画,西洋画家却又说我的画是中国画。其实这也正是我所追求的,我要在二者之间走出一条新路来,它旣是中国的,又是现代的。我为了倡导这种「中国现代画」的理想与主张,曾经在那时提出过一个口号,那就是:

「模仿新的,不能代替模仿旧的;

抄袭西洋的,不能代替抄袭中国的。」

五十二年的春天,经名诗人余光中敎授的介绍,得认识了由爱荷华大学来的李铸晋敎授,在他临去日本三个小时之前来我画室看五月画会的画,当时看了我的画之后即对我说:「我脑子中所想象中国绘画所应发展的路子,你已经全表现出来了。我来时,曾想如果中国当代有些优秀的画家时,我将为这些画家在美国安排一个巡回联展,可是在我到了香港与台湾之后,始终没有决定此一计划,今天看到你们画之后,我回去之后决定安排这项展览了。」这就是后来在美国巡回展览两年的「中国新山水传统」画展。

由于李铸晋敎授的推荐,洛克裴勒三世基全会的主任特别到台湾来了一趟,亲自看了我的画,对我的画又特别喜欢,于是他第一个给了我桨全,让我有一个做梦都不敢想的机会作一次环球旅行参观,到美后,又因我的表现良好,作品到处受到艺术界的好评,基金会又将我一年的的奖金延长为两年。在那两年中,共访问了十八个国家外加西柏林及香港,参观了将近一百个美术馆与博物馆。可说是应该看的都看到了。不但增广不少见识,而且对自已的创作与理想,更增加了很大的信心。因为它已经接受过世界艺坛严格的考验了。

在过去的三年中,我在国外已经应邀举行过十七次个人画展,其中有七次是在美术馆与博物馆中展出,并已有九个博物馆中收藏了我的作品,最多者如旧金山世界第一流的德扬博物馆,已经先后收藏了我六件不同时期的作品。各处对我的画展给予极好批评的报纸及杂志(包括纽约时报及艺术杂志,艺术新闻杂志在内)共二十六篇。并且还与目前纽约最大的现代画画廊签有长期合约,这也是所有的当代画家所梦寐以求的,可是在所有由台湾出去过或仍留国外的画家中,我是唯一签有这种合约的。并且我还在美国第一届「主流」国际美展中获得「杰出画家奬」的荣誉。可是嫉妬我的人,为了掩饰自已在外失意的事实,把我的这些他梦寐以求不到的荣誉一皆抹煞,却尽量宣传我的卖画,进而再说卖画与纯艺术无关。不错,自从我卖第一幅画到现在,我已卖出了两百多幅了,最高的价钱已卖到三千美金,那是德扬博物馆买去的,一个博物馆是那么轻易地就拿出那么多钱来买一幅没有价値的画吗?你好,为甚么拿着爸爸的介绍信到处去见博物馆馆长,而都不能买你一幅呢?利用关系在美国一个小城开展览,却以薄利多销的生意手法来贱卖他那种为了引起外国人暂时好奇的,在画上写着中国字的假中国画以图利。自己不努力,一味耍手段,走快捷方式,借攻讦别人以抬高自己,那是永远也走不进艺术的正途的。

所遗憾的,有些年青人,自已不知埋头苦干,一心投机取巧。如果见到别人由于努力而有所收获时,就想尽方法破坏之,不允许别人出头,近年来,政府与民间团体设立了许多奖励办法,为的就是提掖人才,让有才智及肯努力的靑年出头。说实在的,培植一个人才不是一件容易的事。我们在国际艺坛上就只有一个赵无极,而且还是法国人培植出来的,我们感到高兴骄傲都嫌太迟了,何致于还要去攻击他,谩骂他呢?不要把眼睛老盯着别人,多看看自已,多作些反省的工夫,是对自己有益,也是对社会有妤处的。

正值政府与全国上下推行文化复兴运动的今日,一些曾一味高唱全盘西化者,现在也知民族性的重要,转辕易辙了,既然我们大家的目标是一个,方向已一致,我们就应该共同努力,向前迈进,以期早日实现我们文化复兴的理想。